|

福祉人財育成奨学金助成Q&A

Q1.どのような人が申請できるのですか?

A1.福祉分野に強い関心があり、現状に対する問題意識とそれを解決しようとする強いモチベーションを持っていて、かつ申請者の関係する学校や施設などの推薦が得られた人が申請できます。

Q2.高校を卒業していても申請できますか?

A2.福祉系の大学に進学したいという意欲があれば、高校卒業者であっても申請できます。

Q3.推薦者とはどのような人ですか?

A3.申請者が関係する学校の先生や、福祉施設等の職員で、申請者の意欲をしっかりとくみ取ることのできる方に推薦者となっていただきます。

Q4.所得基準はどのように判断するのですか?

A4.親権者世帯の市町村民税所得割額を合算して判断します。基準は、市町村民税所得割額が15万4500円未満(年収590万円程度)以下とします。

Q5.親権者世帯の市町村民税所得割額はどのように証明するのですか?

A5.毎年6月に発行される市町村民税の税額決定通知書・納税通知書で確認できます。また、サラリーマンの方で勤務先以外からの収入がない方は、毎年5~6月に勤務先から配付される市町村民税の税額通知書で確認できます。上記通知書が用意できない方は、市町村の窓口で発行される課税証明書(市区町村により手数料が異なります)でも確認することができます。

Q6.奨学金の額はどのように決定しますか。

A6.奨学金の額は、助成決定後、みんなでつくる財団おかやま担当者との面談により決定します。

Q7.奨学金はどのような形で支給されますか?

A7.奨学金は、助成決定後、みんなでつくる財団おかやま担当者との面談により、大学を通じての支給、奨学金受給者指定口座への支給等、助成対象者の状況を考慮し、決定させていただきます。

Q8.奨学金に税金はかかりますか?

A8.給付額が贈与税非課税限度額の年額110万円を超えた場合でも「法人からの贈与により取得した財産」であるので、贈与税は非課税となります。(相続税法第21条の3第1項第1号)また、奨学金に対しては、所得税もかかりません。(所得税法第9条第1項第14号)

Q9.奨学金はいつまでもらえますか?

A9.原則卒業するまで給付されますが、1年毎に進路や将来の希望を確認して、継続して実施かどうかを判断します。

Q10.大学卒業後、福祉関係の仕事につかなければいけないのですか?

A10.はい。「障がいがある人も安心して学び暮らせるように、学びの環境や理解を深めるため」の人財育成を目的としていますので、大学卒業後も引き続き福祉事業に従事することを条件としています。

Q11.もし、福祉以外の道に進路変更になった場合、奨学金を返さなければいけませんか?

A11.いいえ、一度受け取った奨学金を返還する義務はありません。ただし、基金の安定維持のため、基金へ積極的な寄付をお願いしています。

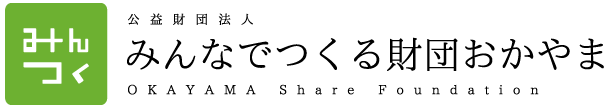

Q12.奨学金受給者はどのようなサポートを受けられますか?

A12.奨学金受給者に対し、必要に応じてヒアリングを行い、福祉の学び・経験を深められるよう地域の団体や機会を提供し、学校生活・日常生活に不安のないようサポートします。

|